Bisher gingen Experten davon aus, dass die frühe Kindheit ein kostbares „Zeitfenster“ bzw. eine „sensible Phase“ für das Lernen ist, dass sich langsam zu schließen beginnt, wenn wir das Jugendalter erreichen und somit bestimmte Lernprozesse nach Abschluss dieser Phasen gar nicht mehr oder nur noch unter großen Mühen nachgeholt werden können.

Dieser Neuromythos hat keine wissenschaftliche Grundlage und wird von führenden Kognitionswissenschaftlern und Psychologen wie John Bruer, Uta Frith und Sarah-Jayne Blakemore in detaillierten Abhandlungen zur kognitiven Entwicklung überzeugend widerlegt.

Die Neurowissenschaftlerin Professorin Sarah-Jayne Blakemore vom Universitäts-College in London hat sogar die letzten zehn Jahre damit verbracht, einige dieser Annahmen zu widerlegen und zu zeigen, dass das jugendliche Gehirn immer noch bemerkenswert flexibel ist, da es tiefgreifende anatomische Veränderungen erfährt.

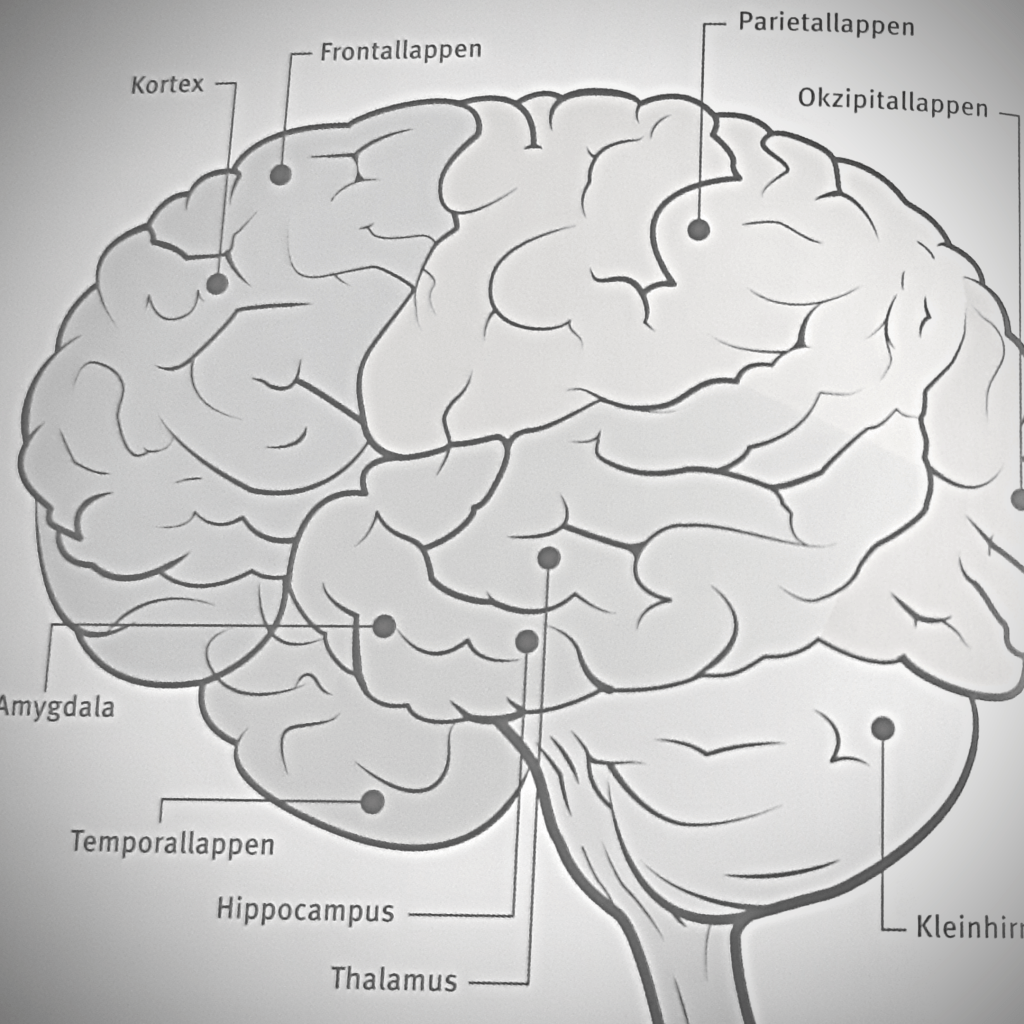

Im Teenageralter finden die stärksten Veränderungen im präfrontalen Lappen (Frontallappen oder Stirnlappen – er befindet sich hinter der Stirn) und in den Parietallappen oder Scheitellappen (unter und knapp hinter der Kopfoberfläche) statt: zwei Regionen, die am abstrakten Denken beteiligt sind.

begünstigte Lernprozesse am Beispiel des Erlernens einer Fremdsprache

Es gibt grundlegende motorische und sprachliche Fähigkeiten, die wie zum Beispiel beim Erlernen einer Fremdsprache, Lernprozesse begünstigen.

Es gibt hingegen keine wissenschaftliche Belege dafür, dass es nicht möglich ist, eine Fremdsprache auch im Erwachsenenalter noch akzentfrei sprechen zu lernen.

Auch wenn dies vielen Personen nicht gelingt, so bleibt es eine offene Frage, ob Menschen mit entsprechender Motivation, zum Beispiel aufgrund ihrer beruflichen Laufbahn, diese Leistung nicht trotzdem erbringen können.

Dazu kommt neben der Motivation noch die Rolle des Vorwissens:

Wenn Erwachsene eine Fremdsprache langsamer oder schwieriger lernen als Kleinkinder ihre Muttersprache, dann liegt dies nicht an verpassten sensiblen Phasen, sondern daran, dass die Erwachsenen bereits eine Muttersprache beherrschen.

Sie verfügen damit über sprachliches Wissen, das ihnen beim Erwerb einer Fremdsprache manchmal im Wege steht.

Auf der Grundlage ihres Wissens von den Regeln ihrer Muttersprache ziehen sie nicht die richtigen Schlüsse und machen daher in der neuen Fremdsprache Fehler.

Diese Fehler machen Kinder, denen dieses sprachliche Vorwissen fehlt, nicht.

In diesen Fällen korreliert das neue mit dem alten sprachlichen Wissen bei den Erwachsenen.

das schulische Lernen

Wir gehen in die Schule, um diese Kenntnisse zu erwerben.

Menschen können sie nicht einfach beiläufig erwerben, wie zum Beispiel motorische Fähigkeiten.

Wenn es also darum geht, die Voraussetzungen für das schulische Lernen bestimmter Inhalte zu beschreiben, dann geht es dabei nicht um sensible Phasen in der Gehirnentwicklung, sondern um Wissensvoraussetzungen:

- Welche Grundbegriffe und Zusammenhänge muss jemand bereits verstanden haben, damit er einen bestimmten neuen Inhalt verstehen kann?

- Welche nicht so geeigneten Konzepte sind in diesem Zusammenhang verbreitet und könnten das Verstehen des neuen Inhalts erschweren? Gute Lehrpersonen wissen, dass die Kenntnis solcher Wissensvoraussetzungen und Fehlvorstellungen dasjenige ist, was für die erfolgreiche Vermittlung von Inhalten entscheidend ist.

Hinterlasse einen Kommentar